어텐션과 트랜스포머

🎙️ Alfredo Canziani어텐션

트랜스포머 아키텍쳐에 대해 이야기하기에 앞서, 어텐션의 개념에 대해서 소개하겠다. 어텐션은 두 가지 메인 타입이 있다: 셀프 어텐션 vs. 크로스 어텐션, 그 범주안에는 하드 vs. 소프트 어텐션이 있다

나중에 보게되겠지만 시퀀스들이 아니라, 세트들 사이의 매핑mapping을 하는 어텐션 모듈들로 트랜스포머는 이루어져있다. 이는 입력값/출력값들에 순서를 적용하지 않는다는 뜻이다.

셀프 어텐션 (I)

입력값 $\boldsymbol{x}$의 $t$ 세트를 생각해보자:

\[\lbrace\boldsymbol{x}_i\rbrace_{i=1}^t = \lbrace\boldsymbol{x}_1,\cdots,\boldsymbol{x}_t\rbrace\]각 $\boldsymbol{x}_i$는 $n$-차원의 벡터이다. set이 $t$ 원소들을 갖고 있기에, 각각은 $\mathbb{R}^n$에 속하고, set은 행렬 $\boldsymbol{X}\in\mathbb{R}^{n \times t}$로 표현할 수 있다.

셀프 어텐션에서 은닉 표현hidden representation인 $h$는 입력값들의 선형 조합linear combination이다.

\[\boldsymbol{h} = \alpha_1 \boldsymbol{x}_1 + \alpha_2 \boldsymbol{x}_2 + \cdots + \alpha_t \boldsymbol{x}_t\]위에 서술한 행렬 표현matrix representation을 써서, 은닉층을 행렬곱으로 써볼 수 있다:

\[\boldsymbol{h} = \boldsymbol{X} \boldsymbol{a}\]$\boldsymbol{a} \in \mathbb{R}^t$는 요소 $\alpha_i$를 갖고있는 열 벡터이다.

이는 우리가 지금까지 보아온 은닉 표현, 입력값이 가중치 행렬로 곱해지는 것과는 다르다.

벡터 $\vect{a}$에 부여한 제약조건에 따라, 우리는 하드 또는 소프트 어텐션을 해낼 수 있다.

하드 어텐션

하드 어텐션에서, 알파값들에 이와 같은 제약조건들을 건다: $\Vert\vect{a}\Vert_0 = 1$. 이 말은 $\vect{a}$이 원핫 벡터라는 것이다. 그러므로, 입력값들의 선형 조합에서 하나를 제외한 모든 계수는 0과 같으며, 은닉 표현은 요소 $\alpha_i=1$에 해당하는 입력값 $\boldsymbol{x}_i$를 줄인다.

소프트 어텐션

소프트 어텐션에서는, $\Vert\vect{a}\Vert_1 = 1$를 적용한다. 은닉 표현은 계수들의 총합이 1이 되는, 입력값들의 선형 조합이다.

셀프 어텐션 (II)

$\alpha_i$는 어디에서 오는 것일까?

우리는 $\vect{a} \in \mathbb{R}^t$ 벡터를 아래와 같은 방법으로 얻는다:

\[\vect{a} = \text{[soft](arg)max}_{\beta} (\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{x})\]$\beta$는 $\text{soft(arg)max}(\cdot)$의 반전 온도 파라미터inverse temperature parameter를 대표한다. $\boldsymbol{X}^{\top}\in\mathbb{R}^{t \times n}$는 set $\lbrace\boldsymbol{x}_i \rbrace_{i=1}^t$의 전치 행렬 표현이며, $\boldsymbol{x}$는 set의 일반적인 $\boldsymbol{x}_i$를 대표한다. $X^{\top}$의 $j$-번째 행 요소는 $\boldsymbol{x}_j\in\mathbb{R}^n$에 상응한다는 걸 알아두는 편이 좋다, 따라서 $\boldsymbol{X}^{\top}\boldsymbol{x}$의 $j$-번째 행은, $\lbrace \boldsymbol{x}_i \rbrace_{i=1}^t$에 있는 각 $\boldsymbol{x}_i$과 $\boldsymbol{x}_j$의 스칼라곱이다.

$\vect{a}$ 벡터의 요소들은 “스코어”라고 부른다, 왜냐하면 두 벡터간의 스칼라곱은 두 벡터가 얼마나 비슷한지 얼마만큼 맞춰져있는지 알려주기 때문이다. 따라서, $\vect{a}$의 요소들은 특정한 $\boldsymbol{x}_i$을 위한, 전반적인 세트의 유사도에 대한 정보를 공급한다.

사각 괄호들은 선택사항인 인수argument를 나타낸다. 만약 $\arg\max(\cdot)$이 사용되면, 우리는 알파들의 원핫 벡터를 얻는다, 하드 어텐션이 되는 것이다. 반면에, $\text{soft(arg)max}(\cdot)$는 소프트 어텐션이 된다. 케이스별로, 결과 벡터 $\vect{a}$의 요소들을 모두 합치면 1이 된다.

이런 방식으로 $\vect{a}$를 생성하는 것은, 각 $\boldsymbol{x}_i$ 당 하나씩 세트를 준다. 더군다나, $\vect{a}_i \in \mathbb{R}^t$별로 우리는 행렬 $\boldsymbol{A}\in \mathbb{R}^{t \times t}$안에 알파들을 쌓을 수 있다.

각 은닉 스테이트가 입력값 $\boldsymbol{X}$와 벡터 $\vect{a}$의 선형 조합이기에, 우리는 $t$개의 은닉 스테이트의 세트를 얻어서, 행렬 $\boldsymbol{H}\in \mathbb{R}^{n \times t}$에 쌓을 수 있다.

\[\boldsymbol{H}=\boldsymbol{XA}\]키-밸류 저장

키-밸류 저장key-value store 방식은 저장(저장), 받아오기(질의하기) 그리고 관련있는 어레이arrays를 관리(딕셔너리/해쉬 테이블들)하기 위해 디자인된 패러다임이다.

한 예로, 우리가 라자냐를 만들기 위한 레시피를 찾는다고 해보자. 레시피 책에서 “라자냐”를 검색한다 - 이것이 질의query이다. 이 질의는 데이터셋에서 모든 가능성있는 키들에 대해서 체크한다 - 이 경우, (키는) 책의 모든 레시피들의 타이틀일 수 있다. 우리가 어떻게 질의를 적용하는지를 체크한다는 건, 질의와 모든 각 키들 사이의 최대가 되는 매칭 스코어를 찾는다는 것이다. 만약 결과값이 최대 인수를 반환하는 함수argmax function면 - 우리는 가장 최고의 스코어를 갖는 하나의 레시피를 받는다.

다른 방법으로는 소프트하게 최대 인수를 반환하는 함수soft argmax function를 쓴다면, 확률 분포를 얻을 수 있고, 질의와 매칭되는 관련성이 덜한 레시피들에, 가장 비슷한 콘텐츠로부터 덜한 콘텐츠도 순서대로 받을 수 있다.

기본적으로 질의는 질문이다. 하나의 질의가 주어지면, 우리는 모든 키에 대하여 이 질의를 체크하고 일치하는 모든 컨텐츠를 검색한다.

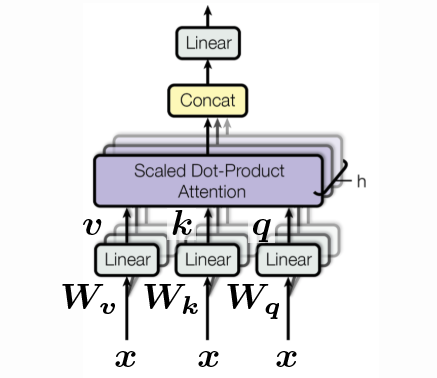

질의들, 키와 밸류들

\[\begin{aligned} \vect{q} &= \vect{W_q x} \\ \vect{k} &= \vect{W_k x} \\ \vect{v} &= \vect{W_v x} \end{aligned}\]각 벡터들 $\vect{q}, \vect{k}, \vect{v}$은 간단하게 특정 입력값 $\vect{x}$의 회전이라고 볼 수 있다. $\vect{q}$는 $\vect{W_q}$로 회전시킨 $\vect{x}$이고, $\vect{k}$는 $\vect{W_k}$로 회전시킨 $\vect{x}$이며, $\vect{v}$에 대해서도 비슷하다. 우리가 처음으로 “학습가능한” 파라미터들을 소개하고 있음을 기억해둘 필요가 있다. 또한 어텐션이 그 근원에 철저하게 기반하고 있기에 어떤 비선형 (함수들)도 포함하지 않았다.

모든 가능한 키들에 대한 질의를 비교하기 위해, $\vect{q}$과 $\vect{k}$는 반드시 같은 차원수를 가져야 한다. 다른말로 $\vect{q}, \vect{k} \in \mathbb{R}^{d’}$.

그러나, $\vect{v}$는 어떤 차원도 될 수 있다. (위의) 라자냐 레시피 예제를 계속 해보자면 - 키와 같은 차원수를 갖기 위해 질의 해야한다. 우리가 검색하며 지나쳐야하는 다른 레시피들의 타이틀들 말이다.

상응하는 레시피의 차원수를 받으면, $\vect{v}$, 임의로 길 수도 있다. 때문에 우리는 $\vect{v} \in \mathbb{R}^{d’’}$를 갖고 있다.

간단하게 하기 위해, 여기에 모든 것은 차원 $d$를 갖고 있다는 가정을 만들 것이다. 다른말로는

\[d' = d'' = d\]이제 우리는 $\vect{x}$의 세트, 질의 세트, 키 세트, 그리고 밸류 세트들을 갖고 있다. $t$개의 벡터를 쌓은 바 있으므로, 이 세트들을 각각 $t$개의 열을 가진 행렬에 쌓을 수 있다; 각 벡터의 높이는 $d$이다.

\[\{ \vect{x}_i \}_{i=1}^t \rightsquigarrow \{ \vect{q}_i \}_{i=1}^t, \, \{ \vect{k}_i \}_{i=1}^t, \, \, \{ \vect{v}_i \}_{i=1}^t \rightsquigarrow \vect{Q}, \vect{K}, \vect{V} \in \mathbb{R}^{d \times t}\]하나의 질의 $\vect{q}$를 모든 키 $\vect{K}$ 행렬과 비교해보자:

\[\vect{a} = \text{[soft](arg)max}_{\beta} (\vect{K}^{\top} \vect{q}) \in \mathbb{R}^t\]그럼 은닉층은 $\vect{a}$안에 있는 계수들로 가중치가 책정된, $\vect{V}$ 열들의 선형 조합일 것이다:

\[\vect{h} = \vect{V} \vect{a} \in \mathbb{R}^d\]$t$개의 질의를 했으므로, $\vect{a}$ 가중치에 상응하는 $t$를 얻을 수 있을 것이다. 따라서 차원수 $t \times t$의 $\vect{A}$ 행렬이 된다:

\[\{ \vect{q}_i \}_{i=1}^t \rightsquigarrow \{ \vect{a}_i \}_{i=1}^t, \rightsquigarrow \vect{A} \in \mathbb{R}^{t \times t}\]행렬 표기법으로 보면:

\[\vect{H} = \vect{VA} \in \mathbb{R}^{d \times t}\]이외에도, 우리는 일반적으로 $\beta$ 세트를:

\[\beta = \frac{1}{\sqrt{d}}\]차원 $d$가 다르게 선택되었다 하더라도 이들을 교차하면서도, 온도 상수temperature constant를 지키기 위해 이렇게 한 것이며, 그래서 $d$ 차원 숫자들의 제곱근으로 나누는 것이다. (벡터 $\vect{1} \in \R^d$의 길이가 무엇일지 생각해보자)

실 적용에서는, 모든 $\vect{W}$를 하나의 긴 $\vect{W}$로 쌓아 연산속도를 높일 수 있으며, 한 번의 실행으로 $\vect{q}, \vect{k}, \vect{v}$를 계산할 수 있다:

\[\begin{bmatrix} \vect{q} \\ \vect{k} \\ \vect{v} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vect{W_q} \\ \vect{W_k} \\ \vect{W_v} \end{bmatrix} \vect{x} \in \mathbb{R}^{3d}\]여기에는 “헤드” 개념이 있다. 위에서 우리는 하나의 헤드로 한 예제를 봤는데, 여러개의 헤드를 가질 수도 있다. 한 예로, 우리가 $h$개의 헤드를 갖고 있다 해보자, 그러면 우리는 $h$ $\vect{q}$, $h$ $\vect{k}$ 그리고 $h$ $\vect{v}$, 그리고 $\mathbb{R}^{3hd}$ 안에 있는 벡터로 끝이 난다.

\[\begin{bmatrix} \vect{q}^1 \\ \vect{q}^2 \\ \vdots \\ \vect{q}^h \\ \vect{k}^1 \\ \vect{k}^2 \\ \vdots \\ \vect{k}^h \\ \vect{v}^1 \\ \vect{v}^2 \\ \vdots \\ \vect{v}^h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \vect{W_q}^1 \\ \vect{W_q}^2 \\ \vdots \\ \vect{W_q}^h \\ \vect{W_k}^1 \\ \vect{W_k}^2 \\ \vdots \\ \vect{W_k}^h \\ \vect{W_v}^1 \\ \vect{W_v}^2 \\ \vdots \\ \vect{W_v}^h \end{bmatrix} \vect{x} \in \R^{3hd}\]하지만, 우리는 여전히 멀티-헤드 밸류를, $\vect{W_h} \in \mathbb{R}^{d \times hd}$를 사용해 원래의 차원수 $\R^d$로 변형할 수 있다. 이는 단지 키-밸류 저장key-value store 방식을 이행하는 한 가지 가능한 방법일 뿐이다.

트랜스포머

어텐션에 대한 지식을 확장하여, 이제 트랜스포머의 근본적인 빌딩 블록들을 설명한다. 특히, 우리는 정방향 패스로 기본 트랜스포머를 지날 것이고, 표준적인 인코더-디코더 형식에서 어텐션이 어떻게 쓰이는 지를 보고 RNNs의 연속적인 아키텍쳐들과 비교해본다.

인코더-디코더 아키텍쳐

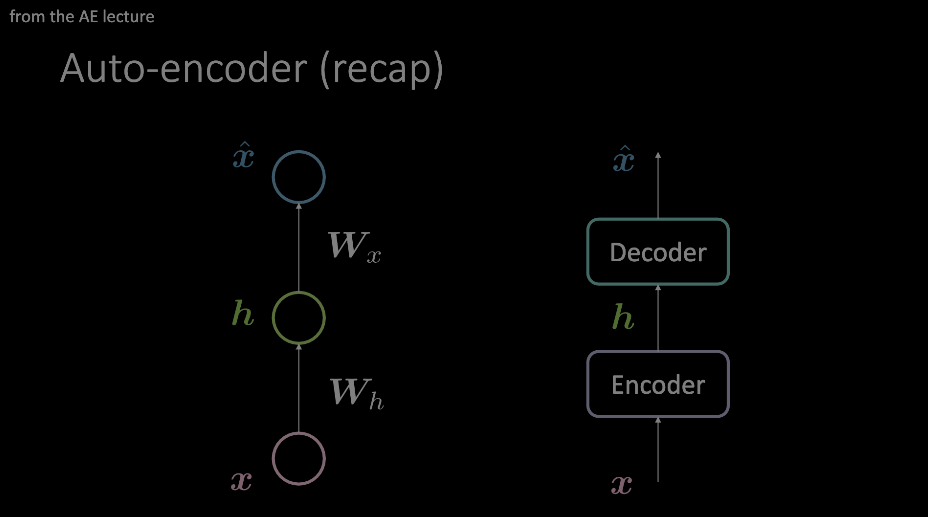

이 용어와 익숙해져야 한다. 오토인코더를 시연하는 동안 가장 눈에 띄게 보였고, 이 부분을 이해하기 위한 사전 조건이기 때문이다. 요약하자면, 입력값은 인코더와 디코더를 통과하는데, 가장 중요한 정보만 지나도록 강제하는, 데이터에 대한 병목지점을 부여하는 것이다. 이 정보는 인코더 블록의 출력값에 저장되고, 상관없는 다양한 과제들에도 쓸 수 있다.

그림 1: 오토 인코더의 두 예제 다이어그램이다. 왼쪽 모델은 오토인코더가 두 개의 어파인 변환 + 활성화 (함수들)을 사용해 어떻게 디자인될 수 있는지를 보여주며, 오른쪽 이미지는 이 단일 "레이어"를 임의의 작업 모듈로 대체했다.

오른쪽 모델에서 보여지듯 “어텐션”은 오코인코더 레이아웃으로 그려졌다. 이제 트랜스포머의 맥락에서, 내부를 들여다보자.

인코더 모듈

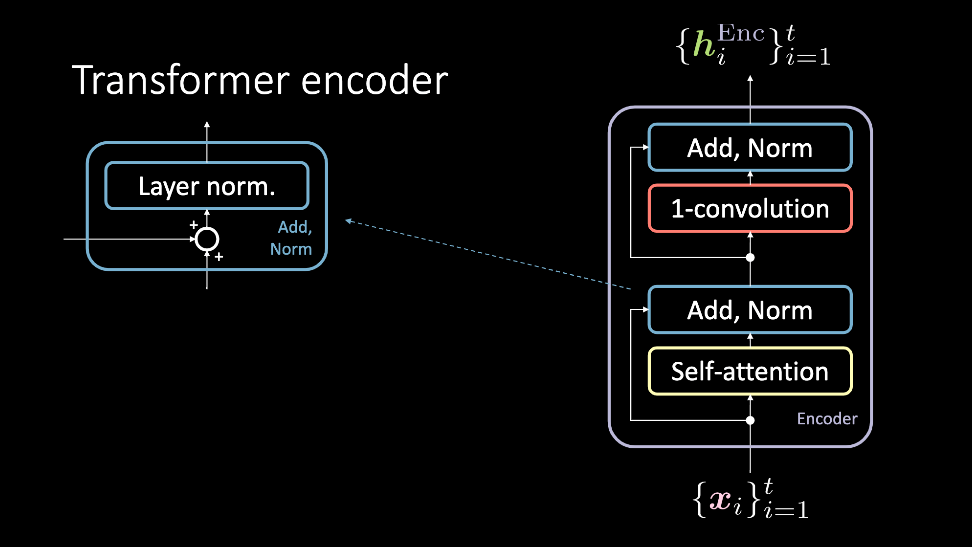

그림 2: 트랜스포머 인코더는, 입력값들의 세트 $\vect{x}$를 받아서 은닉 표현들의 세트인 $\vect{h}^\text{Enc}$를 출력값으로 내놓는다.

인코더 모듈은 입력값들의 세트를 받아, 셀프 어텐션 블록과 이를 우회한 더하기, 정규화 블록에 동시에 먹여서 통과하게끔 한다. 어느 시점에서는, 이들은 다시 1D-합성곱과 또 다른 더하기, 정규화 블록을 동시에 지나가고는, 결과적으로 은닉 표현 세트와 같은 출력물을 낸다. 이 은닉 표현 세트는 이후에 몇몇 인코더 모듈(즉, 더 많은 레이어들)을 통과해서 보내지거나, 디코더로 가거나 한다. 이제 이 블록들을 더 자세히 보자.

셀프 어텐션

셀프-어텐션 모델은 일반적인 어텐션 모델이다. 연속적인 입력값의 같은 아이템으로부터 쿼리, 키, 그리고 밸류가 생성된다. 과제에서 우리는 연속적인 데이터를 모델링하려고 노력하며, 포지셔널 인코딩이 이 입력값에 사전 확률로 추가된다. 이 블록의 출력값은 어텐션-가중치가 부여된 값들이다. 셀프-어텐션 블록은 입력값들의 세트를 $1, \cdots , t$로부터 받고, 출력값으로 $1, \cdots, t$ 어텐션-가중치가 부여된 값들을 내놓는다. 이들은 인코더의 나머지 부분에 넣어져서 지나간다.

그림 3: 셀프-어텐션 블록. 입력값들의 시퀀스는 3번째 차원을 따라가는 것으로 보여지며, 연결된다.

더하기, 정규화

더하기 정규화 블록은 두 개의 요소를 갖고 있다. 첫번째는 잔차 커넥션인 더하기 블록과 레이어 정규화이다.

1D-합성곱

이 스텝을 따라, 1D-합성곱 (위치 맞춤position-wise 정방향 네트워크라고도 한다)을 적용한다. 이 블록은 두 개의 완전연결 레이어로 구성되어 있다. 어떤 값을 세팅하느냐에 따라, 이 블록은 출력값 $\vect{h}^\text{Enc}$의 차원을 맞추게 해줄 것이다.

디코더 모듈

트랜스포머 디코더는 인코더와 비슷한 과정을 거친다. 하지만, 여기에는 부수적인 하나의 서브블록을 고려해야 한다. 게다가, 이 모듈에 들어가는 입력값들도 다르다.

그림 4: 디코더의 친숙한 설명

크로스 어텐션

크로스 어텐션은 셀프 어텐션 블록에서 쓰였던 쿼리, 키, 그리고 밸류 셋업을 따라간다. 그러나, 입력값들은 약간 더 복잡하다. 디코더에 들어가는 입력값은 셀프 어텐션과 더하기 정규화 블록들을 지나치게 될 $\vect{y}_i$의 데이터 포인트이며, 결국에는 크로스-어텐션 블록에 간다.

이는 크로스 어텐션을 위한 쿼리로 동작한다. 키와 밸류 페어는 $\vect{h}^\text{Enc}$의 출력값이다. 이 출력값은 과거 입력값들인 $\vect{x}_1, \cdots, \vect{x}_{t}$와 함께 계산된다.

요약본

세트 $\vect{x}_1$에서 $\vect{x}_{t}$는 인코더에 들어가서 통과한다. 셀프 어텐션과 몇 개의 블록들을 더 사용하는 것으로, 디코더에 들어갈 출력값의 표현 $\lbrace\vect{h}^\text{Enc}\rbrace_{i=1}^t$을 얻을 수 있다.

셀프 어텐션이 적용된 다음, 크로스 어텐션이 적용된다. 이 블록에서, 쿼리는 목표하는 언어 $\vect{y}_i$ 내부적 심볼 표현에 해당한다. 그리고 키와 밸류는 ($\vect{x}_1$ to $\vect{x}_{t}$)로부터 온다.

직관적으로, 크로스 어텐션은 $\vect{y}_t$를 설계하는데에 가장 관련이 있는, 입력값 시퀀스 안에 있는 밸류를 찾는다. 그래서 최상의 어텐션 계수를 갖는다. 이 크로스 어텐션의 출력물은 또 다른 1D-합성곱 서브 블록을 통과해서 들어가고, 우리는 $\vect{h}^\text{Dec}$를 얻는다. 목표 언어를 말하기 위해, 여기부터 쭈욱 트레이닝이 어떻게 시작하는지, 몇몇 목표 데이터에 $\lbrace\vect{h}^\text{Dec}\rbrace_{i=1}^t$를 비교하는 것으로 보자.

단어 언어 모델

트랜스포머의 가장 중요한 모듈들에 대해 설명 하기 전에, 몇몇 중요한 항목들을 남겨뒀었다. 그러나 이제 트랜스포머가 언어 과제에서 SOTA 결과를 어떻게 달성할 수 있었는지 이해하기위해, 논의를 할 때인 것 같다.

포지셔널 인코딩

어텐션 매커니즘은 모델의 트레이닝 시간을 상당히 가속시켜주는, 동작의 병행 처리를 가능케 하지만, 연속적인 정보를 잃어버린다. 이 맥락context을 포지셔널 인코딩은 잡게 해준다.

의미론적 표현

트랜스포머의 트레이닝 과정 동안, 많은 은닉 표현들이 생성된다. 파이토치의 단어-언어 모델word-language model 예제에서 쓰였던 것과 비슷한 임베딩 공간을 생성하기 위해서, 크로스 어텐션의 출력값은, 단어 $x_i$의 의미론적인 표현을 같은 데이터셋의 차후 실험작업이 이루어지는 포인트에 넣어준다.

코드 요약본

우리는 이제 위에서 논의한 트랜스포머의 블록들을, 더 이해하기 쉬운 포맷으로 볼 것이다. 코드로 말이다!

우리가 볼 첫번째 모듈은 멀티-헤드 어텐션 블록이다. 쿼리, 키, 그리고 밸류들에 의존하여 이 블록으로 들어가고, 이는 셀프 아니면 크로스 어텐션에 사용될 수 있다.

class MultiHeadAttention(nn.Module):

def __init__(self, d_model, num_heads, p, d_input=None):

super().__init__()

self.num_heads = num_heads

self.d_model = d_model

if d_input is None:

d_xq = d_xk = d_xv = d_model

else:

d_xq, d_xk, d_xv = d_input

# 모델의 임베딩 차원은 헤드 숫자의 배수이다.

assert d_model % self.num_heads == 0

self.d_k = d_model // self.num_heads

# 이들은 여전히 d_model의 차원이다. 헤드의 개수대로 나누기 위해서

self.W_q = nn.Linear(d_xq, d_model, bias=False)

self.W_k = nn.Linear(d_xk, d_model, bias=False)

self.W_v = nn.Linear(d_xv, d_model, bias=False)

# 모든 서브 레이어들의 결과값들은 d_model의 차원이어야 한다

self.W_h = nn.Linear(d_model, d_model)

멀티-헤드 어텐션 클래스의 초기화. 만약 d_input이 공급되면, 이는 크로스 어텐션이 된다. 아니면, 셀프-어텐션이 된다. 쿼리, 키, 밸류 셋업은 입력값 d_model의 선형 변환으로 만들어진다.

def scaled_dot_product_attention(self, Q, K, V):

batch_size = Q.size(0)

k_length = K.size(-2)

# d_k로 스케일링하는 것은 soft(arg)max가 포화되지 않게 하기 위함이다

Q = Q / np.sqrt(self.d_k) # (bs, n_heads, q_length, dim_per_head)

scores = torch.matmul(Q, K.transpose(2,3)) # (bs, n_heads, q_length, k_length)

A = nn_Softargmax(dim=-1)(scores) # (bs, n_heads, q_length, k_length)

# 밸류들의 가중 평균을 얻는다

H = torch.matmul(A, V) # (bs, n_heads, q_length, dim_per_head)

return H, A

어텐션 벡터로 스케일링을 마치고, 밸류의 인코딩에 상응하는 은닉층을 반환한다. 장부에 기입할 목적으로 (시퀀스의 어떤 밸류들을 어텐션으로 마스킹할것인가?) A 역시도 반환된다.

def split_heads(self, x, batch_size):

return x.view(batch_size, -1, self.num_heads, self.d_k).transpose(1, 2)

마지막 차원수를 (heads × depth)로 나눈다. 전치한 다음에 반환된 것은 (batch_size × num_heads × seq_length × d_k)의 모양으로 바뀐다.

def group_heads(self, x, batch_size):

return x.transpose(1, 2).contiguous().

view(batch_size, -1, self.num_heads * self.d_k)

어텐션 헤드들을 함께 결합시켜서, 배치 사이즈와 시퀀스의 길이로 올바른 형태를 유지한다.

def forward(self, X_q, X_k, X_v):

batch_size, seq_length, dim = X_q.size()

# After transforming, split into num_heads

Q = self.split_heads(self.W_q(X_q), batch_size)

K = self.split_heads(self.W_k(X_k), batch_size)

V = self.split_heads(self.W_v(X_v), batch_size)

# Calculate the attention weights for each of the heads

H_cat, A = self.scaled_dot_product_attention(Q, K, V)

# Put all the heads back together by concat

H_cat = self.group_heads(H_cat, batch_size) # (bs, q_length, dim)

# Final linear layer

H = self.W_h(H_cat) # (bs, q_length, dim)

return H, A

이게 멀티 헤드 어텐션의 정방향 패스다.

주어진 입력값은 q, k 그리고 v로 나눠져서 스케일 조정된 내적 어텐션 매커니즘scaled dot product attention mechanism을 통과하고, (요소끼리) 연결한 다음에는 마지막 선형 레이어까지 통과한다. 어텐션 블록의 마지막 결과물은 어텐션이 발견되고, 남은 블록들로 통과하는 은닉 표현이 된다.

트랜스포머/인코더에 보여지는 다음 부분은 더하기, 정규화 블록이지만, 파이토치PyTorch에 이미 함수가 구현이 되어 있다. 매우 쉽게 적용할 수 있으며, (이 블록만을 위한) 클래스가 필요하지도 않다. 다음은 1D-합성곱 블록이다. 세부적인 것들은 이전 섹션을 참고하기를 바란다.

이제 메인 클래스들을 모두 구축했다, 이제 인코더 모듈로 전환해보자.

class EncoderLayer(nn.Module):

def __init__(self, d_model, num_heads, conv_hidden_dim, p=0.1):

self.mha = MultiHeadAttention(d_model, num_heads, p)

self.layernorm1 = nn.LayerNorm(normalized_shape=d_model, eps=1e-6)

self.layernorm2 = nn.LayerNorm(normalized_shape=d_model, eps=1e-6)

def forward(self, x):

attn_output, _ = self.mha(x, x, x)

out1 = self.layernorm1(x + attn_output)

cnn_output = self.cnn(out1)

out2 = self.layernorm2(out1 + cnn_output)

return out2

가장 성능이 좋은 트랜스포머들에서, 임의로 많은 수의 인코더가 각자 위에 쌓여있다.

셀프 어텐션 그 스스로는 어떤 순회recurrence나 합성곱convolutions도 갖고 있지 않음을 상기하자, 하지만 그렇기에 빠르게 실행할 수 있기도 하다. 위치에 영향을 받게 하기 위해, 포지셔널 인코딩을 넣자. 이는 아래처럼 계산된다:

\[\begin{aligned} E(p, 2) &= \sin(p / 10000^{2i / d}) \\ E(p, 2i+1) &= \cos(p / 10000^{2i / d}) \end{aligned}\]더 세부적인 부분을 할애할 공간이 없어서, 여기에 쓰인 전체 코드를 알려주겠다.

https://github.com/Atcold/pytorch-Deep-Learning/blob/master/15-transformer.ipynb

전체 인코더는 N개의 인코더 레이어가 쌓인 것이고, 포지션 임베딩도 그러하다. 이를 적어보면

class Encoder(nn.Module):

def __init__(self, num_layers, d_model, num_heads, ff_hidden_dim,

input_vocab_size, maximum_position_encoding, p=0.1):

self.embedding = Embeddings(d_model, input_vocab_size,

maximum_position_encoding, p)

self.enc_layers = nn.ModuleList()

for _ in range(num_layers):

self.enc_layers.append(EncoderLayer(d_model, num_heads,

ff_hidden_dim, p))

def forward(self, x):

x = self.embedding(x) # Transform to (batch_size, input_seq_length, d_model)

for i in range(self.num_layers):

x = self.enc_layers[i](x)

return x # (batch_size, input_seq_len, d_model)

예제 사용

인코더만 사용해서 할 수 있는 많은 과제들이 있다. 노트북(코드)과 함께, 인코더를 감성 분석에 어떻게 사용할 수 있는지 보자.

IMDB 리뷰 데이터셋을 사용하여, 인코더로부터 연속된 텍스트의 잠재 표현latent representation 결과물을 얻을 수 있다. 그리고 이 인코딩 프로세스를, 긍정적인지 부정적인 영화 리뷰인지에 상응하는 이진 교차 엔트로피binary cross entropy로 트레이닝한다.

기본적인 것들은 남겨두었으니, 노트북으로 가자. 하지만 여기 트랜스포머에서 쓰이는 가장 중요한 아키텍쳐 요소가 있다.

class TransformerClassifier(nn.Module):

def forward(self, x):

x = Encoder()(x)

x = nn.Linear(d_model, num_answers)(x)

return torch.max(x, dim=1)

model = TransformerClassifier(num_layers=1, d_model=32, num_heads=2,

conv_hidden_dim=128, input_vocab_size=50002, num_answers=2)

이 모델이 보편적인 방식으로 트레이닝 되는 부분이다.

📝 Francesca Guiso, Annika Brundyn, Noah Kasmanoff, and Luke Martin

Jieun

21 Apr 2020